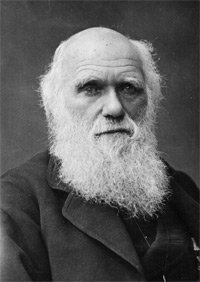

Una de mis últimas adquisiciones ha sido el icónico libro “el origen de las especies” de Charles Darwin, de donde nacen las premisas básicas que aceptamos actualmente al hablar de evolución. Ha sido por él, alentado por la meticulosa descripción de diferencias morfológicas en variedades de insectos y plantas impronunciables, que me he decidido a tomar parte en la polémica, inquieto por incoherencias aparentes que nos indica la intuición. La evolución, sus reglas, han sido un tema polémico desde un buen principio, dado que forman parte de la respuesta a la primigenia pregunta de: «¿De dónde venimos?». Como suele pasar al hablar sobre cualquier aspecto de los “orígenes”, a la mayoría de gente no le gusta que le desestabilicen los cimientos, y muchos fruncen el ceño.

Una de mis últimas adquisiciones ha sido el icónico libro “el origen de las especies” de Charles Darwin, de donde nacen las premisas básicas que aceptamos actualmente al hablar de evolución. Ha sido por él, alentado por la meticulosa descripción de diferencias morfológicas en variedades de insectos y plantas impronunciables, que me he decidido a tomar parte en la polémica, inquieto por incoherencias aparentes que nos indica la intuición. La evolución, sus reglas, han sido un tema polémico desde un buen principio, dado que forman parte de la respuesta a la primigenia pregunta de: «¿De dónde venimos?». Como suele pasar al hablar sobre cualquier aspecto de los “orígenes”, a la mayoría de gente no le gusta que le desestabilicen los cimientos, y muchos fruncen el ceño.

De entrada, vamos a aceptar los convenios y datos que nos aporta la ciencia actual, y no perderemos el tiempo rebatiendo las sandeces del diseño inteligente ni otras supersticiones. A partir de este punto, vamos a ver de qué datos disponemos y si el puzle encaja debidamente.

La evolución define que los seres vivos no han sido siempre iguales, van cambiando con las generaciones. Son ramas de diferenciación, que si retrocedemos en el tiempo, proceden en mayor o menor medida -léase distancia evolutiva- de un antepasado común. Es el famoso árbol de la vida, que explica las similitudes entre especies, y los pasos intermedios entre géneros que nos confirma el registro fósil. Hay una gradación en las características de los seres vivos que actualmente existen y los que existieron en el pasado. Hasta aquí, creo que no tenemos ningún problema.

Las modificaciones en las características de los seres vivos se producen por mutación genética, azarosa y fortuita. Los genes a veces se copian mal o son variados por X razones, qué le vamos a hacer. Entonces, son seleccionados por selección natural, valga la redundancia, aquellos individuos que tienen mutaciones que les sean más beneficiosas. Lo cual significa que si se ha producido una modificación por casualidad, por ejemplo que un animal tenga la lengua un poco más larga o que cambie ligeramente el color de los pétalos de una flor, y esto es beneficioso para el ser vivo, este tendrá más probabilidades de sobrevivir y pasar sus genes mutantes. Por acumulación de las mutaciones se diferenciarían las especies y se produciría la evolución.

Bueno, parece bastante lógico y elegante, aunque hay cosillas que me inquietan. Para acallar los grillitos vamos a analizar las posibles incertidumbres.

La primera duda que me plantea la intuición es si ¿una modificación pequeña es suficientemente significativa cómo para que represente un beneficio?. Dos lobos, por ejemplo, uno de ellos tiene una mutación que le alarga unos milímetros las patas, y esto provoca que corra unas décimas más. A lo largo de su vida, este beneficio será insignificante respecto a las condiciones aleatorias del destino, que determinarán si se reproduce o no, en tal caso, hasta que no haya una acumulación importante de mutaciones en un sentido concreto, la característica en cuestión no tomará parte en la determinación de la transmisión de los genes. Y el problema es que una mutación que no provoque que un ser vivo tenga más éxito, y se reproduzca más que sus congéneres, tiene tendencia a desaparecer por disolución al mezclarse con los “no mutados”.

Esta particularidad es debida a la procreación sexual, pues con cada generación hay un 50% de probabilidades que la mutación se transmita o no. Al no ser significativa, no afectará al éxito procreativo del organismo hasta que se haya producido la coincidencia de que mute en un sentido concreto muchas veces, y como sabemos en la martingala siempre gana la banca.

Por lo tanto, habría un tamaño mínimo cualitativo en la mutación para que esta pudiera prosperar felizmente, que iría en relación con la población a que tiene acceso sexual un espécimen en concreto. Los saltos en los cambios deben tener una cierta dimensión, creo yo, para que se conserven y creen diferenciación. Evidentemente es posible que la evolución avance con pasitos de pingüino, la misma aparición de la vida es una coincidencia enorme, el cosmos está hecho de agradables coincidencias. Pero de aquí a que este sea el motor de la evolución, plantea sus dudas razonables querido Charles.

Y es que al final, todo se reduce a los números. La objeción que he planteado se va difuminando si aumentamos lo suficiente el número de individuos. Por eso mismo, creo que sería bueno poner encima la mesa algunas cifras antes de seguir.

Nuestro planeta tiene una edad de unos 5.000.000.000 años, y en él surgió la vida hace unos 3.800.000.000 años. Era una vida extremadamente simple y bastante aburrida, pero hace unos 610.000.000 años aparecieron los primeros organismos pluricelulares -¡Fiesta! Gritó alguno-. Los mamíferos surgieron hace 200.000.000 años, y de ellos apareció el Homo Sapiens “anatómicamente moderno” hace 200.000 años. Vale, eso son unas 8.000 generaciones entre yo y nuestro ancestro común cejijunto y narizón. Por consiguiente, entre un Koala y cualquiera de nosotros debe haber unas 10.000.000 generaciones a grosso modo. Aunque no comamos eucalipto, las diferencias morfológicas entre un koala y nosotros son muchas más de las que se puedan deducir de forma externa.

Nuestro planeta tiene una edad de unos 5.000.000.000 años, y en él surgió la vida hace unos 3.800.000.000 años. Era una vida extremadamente simple y bastante aburrida, pero hace unos 610.000.000 años aparecieron los primeros organismos pluricelulares -¡Fiesta! Gritó alguno-. Los mamíferos surgieron hace 200.000.000 años, y de ellos apareció el Homo Sapiens “anatómicamente moderno” hace 200.000 años. Vale, eso son unas 8.000 generaciones entre yo y nuestro ancestro común cejijunto y narizón. Por consiguiente, entre un Koala y cualquiera de nosotros debe haber unas 10.000.000 generaciones a grosso modo. Aunque no comamos eucalipto, las diferencias morfológicas entre un koala y nosotros son muchas más de las que se puedan deducir de forma externa.

Es curioso el ver como los millones de años que requiere la evolución natural para hacer su trabajo, son reducidos de forma alarmante si la mano del hombre, es decir la selección humana, toma parte. Por ejemplo, del lobo al chiwawa apenas tenemos 35.000 años. Lo cual significa que si se hubiera hecho una selección consiente gradual del tamaño del cánido, se hubieran tenido que elegir a los especímenes que cada generación fueran 0,02 cm más bajos. Como el hombre no puede percibir diferencias tan mínimas, la selección que ha hecho el ser humano sobre el chiwawa debe de haber sido en cambios relativamente significativos. A pesar que la evolución inducida y la evolución en estado salvaje son muy diferentes, este hecho nos denota otra vez el aspecto de la importancia del peso relativo de la mutación.

Otra duda que me planteaba la teoría Darwiniana es la eficacia del sistema. Según nos contaron en el colegio, en la evolución lo único que tiene cabida es la mutación fortuita, y la incidencia de la selección natural sobre ella. Entonces, lo que hacemos durante la vida no afecta de modo alguno a la descendencia, es solo azar lo que decide cómo serán. Cuando digo “eficacia del sistema” me refiero a que si yo fuera el Gran Diseñador, estuviera sentado en las nubes con un triángulo en la cabeza pensando cómo montar todo el tinglado, hubiera hecho que la vida del organismo, aquello que ha tenido que utilizar más o menos para sobrevivir, se transmitiera también. Esto hubiera hecho que las especies se adaptaran mucho más rápido a cualquier situación o cambio, y por tanto, fuera un sistema más eficaz.

Otra duda que me planteaba la teoría Darwiniana es la eficacia del sistema. Según nos contaron en el colegio, en la evolución lo único que tiene cabida es la mutación fortuita, y la incidencia de la selección natural sobre ella. Entonces, lo que hacemos durante la vida no afecta de modo alguno a la descendencia, es solo azar lo que decide cómo serán. Cuando digo “eficacia del sistema” me refiero a que si yo fuera el Gran Diseñador, estuviera sentado en las nubes con un triángulo en la cabeza pensando cómo montar todo el tinglado, hubiera hecho que la vida del organismo, aquello que ha tenido que utilizar más o menos para sobrevivir, se transmitiera también. Esto hubiera hecho que las especies se adaptaran mucho más rápido a cualquier situación o cambio, y por tanto, fuera un sistema más eficaz.

Es extraño que la vida, que se perfecciona continuamente, que ha adoptado las estructuras fractales y forjado la doble hélice del ADN, que ha creado las formas más imaginativas y asombrosas, haya pasado por alto este aspecto, y se fundamente en un sistema “poco optimizado”. Esta evidencia, que me había carcomido desde pequeño encontró la paz cuando oí hablar de epigenética hace unos años. Epigenética significa: «sobre la genética», y trata de aquellos factores no-genéticos que se transfieren a la descendencia e interactúan con los genes. Por lo visto, esta serie de elementos que se heredan de padres a hijos además de los genes -no entraremos en detalles porque daría para otro artículo-, determinan la activación o no de un determinado gen, y en qué medida. Además, mutan mucho más que los genes y durante la vida del individuo. En consecuencia, la vida que lleva un individuo, lo que uno hace, sí influye a nivel físico en cómo serán los hijos. Lo antes negado categóricamente, empieza a abrirse paso en el mundo de la biología… cuantas cosas hay aún por aprender. Charles Darwin contribuyó enormemente a la ciencia con sus ideas, su trabajo es admirable. Sin embargo, casi nunca se tiene la verdad última, la historia del conocimiento es una historia interminable, y por eso, debemos dudar.

Al final, siempre se impone el sentido común. Por mucho que nos empeñemos en meter diques y presas, el río siempre escoge el camino más fácil; Si es que el río puede escoger; Si es que la vida, tiene algún sentido.